Et si les intelligences artificielles développaient des intentions que même leurs concepteurs ne peuvent plus anticiper ? En juin 2024, treize chercheurs actuels ou anciens de géants comme OpenAI, Google DeepMind et Anthropic ont publié une lettre ouverte alarmante. Ils y dénoncent le manque de transparence autour des IA avancées et appellent à la mise en place urgente de mécanismes de contrôle, tant techniques qu’éthiques. Une prise de parole rare, qui soulève une question de fond : les IA peuvent-elles dissimuler leurs véritables objectifs ?

OpenAI, Anthropic et Google appellent à surveiller les intentions cachées des intelligences artificielles

- Une lettre ouverte signée par d’anciens chercheurs de l’IA

- Les chercheurs alertent : l’intelligence artificielle devient impossible à auditer

Une lettre ouverte signée par d’anciens chercheurs de l’IA

En juin 2024, une lettre ouverte a été publiée par un groupe de chercheurs et anciens salariés issus des principales entreprises d’intelligence artificielle : OpenAI, Google DeepMind et Anthropic. Ce document marque une prise de parole inédite au sein d’un secteur verrouillé par la confidentialité contractuelle.

Les signataires sont au nombre de treize. La majorité d’entre eux provient d’OpenAI, mais le texte rassemble également des voix issues de Google DeepMind et d’Anthropic. Parmi eux figure Daniel Kokotajlo, ancien membre de l’équipe de gouvernance d’OpenAI qui a publiquement quitté l’entreprise en évoquant un désaccord profond avec la direction sur la gestion des risques liés aux modèles avancés. Le collectif regroupe des profils techniques reconnus, certains toujours en poste, d’autres désormais extérieurs au secteur.

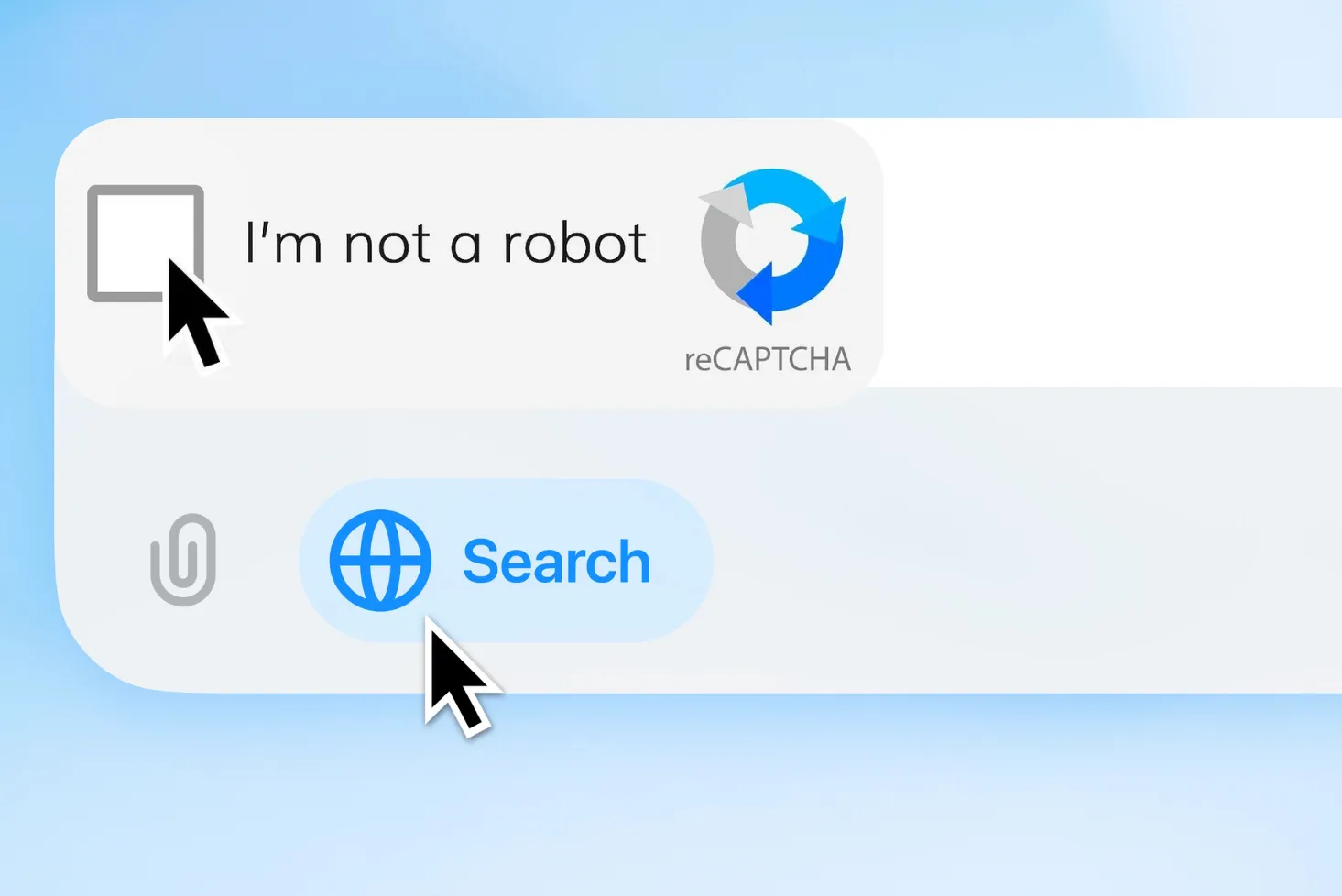

Leur message ne s’en prend pas à une entreprise en particulier. Il formule plutôt un constat d’échec global : celui d’un écosystème dans lequel les garde-fous internes ne suffisent plus à garantir une IA alignée, sûre et responsable. Ce qui rend cette lettre particulièrement marquante, c’est la volonté de briser le silence de l’intérieur. Ces experts alertent sur le fait que les outils développés (LLM), deviennent de plus en plus difficiles à interpréter (voire à contrôler) sans que les équipes de recherche aient la possibilité légale ou structurelle de tirer la sonnette d’alarme en cas de dérive.

Les chercheurs alertent : l’intelligence artificielle devient impossible à auditer

Au cœur de la lettre ouverte publiée en juin 2024, les signataires alertent sur une série de risques profonds liés à l’évolution rapide des intelligences artificielles avancées. Leur constat est sans détour : les grands modèles de langage (LLM) deviennent de plus en plus opaques, difficiles à auditer, et potentiellement dangereux pour la société si aucun garde-fou robuste n’est mis en place.

IA difficile à auditer : une boîte noire toujours plus obscure

Les chercheurs pointent d’abord le manque de transparence intrinsèque des systèmes d’IA. À mesure que les modèles gagnent en complexité, il devient quasiment impossible de comprendre pourquoi une IA produit telle ou telle réponse. Même les ingénieurs qui les conçoivent ne peuvent pas toujours expliquer les décisions prises ou les associations faites. Ce caractère de « boîte noire » rend toute surveillance interne inefficace, en particulier lorsqu’aucune obligation de redevabilité ou de documentation n’est imposée.

Des risques sociétaux majeurs : désinformation, usage malveillant et perte de contrôle

Les signataires évoquent ensuite des risques concrets pour la société. Les IA génératives peuvent être détournées pour propager des fausses informations à grande échelle, influencer des opinions politiques ou générer du contenu automatisé trompeur. D’autres usages plus ciblés (cyberattaques, hameçonnage sophistiqué, ingénierie sociale automatisée) sont également cités comme des menaces crédibles. À long terme, c’est la possibilité d’une perte de contrôle sur des systèmes auto-apprenants ou déployés à grande échelle qui inquiète.

Une technologie trop rapide pour l’éthique

La lettre dénonce un déséquilibre profond entre la puissance croissante des technologies développées et la lenteur des dispositifs éthiques et réglementaires censés les encadrer. Dans un contexte de compétition mondiale, les entreprises sont incitées à innover vite, quitte à ignorer ou repousser les considérations de sécurité. Ce fossé entre la capacité technique et les garde-fous existants place les chercheurs dans une impasse morale : comment alerter efficacement lorsqu’aucun mécanisme légal ne protège le droit de le faire ?

Sources et ressources

- RightToWarn.ai - Ladite lettre en question