Avant que les processeurs modernes n’intègrent Intel VT-x ou AMD-V, virtualiser un système d’exploitation était un véritable défi. Pour contourner ces limites matérielles, les chercheurs ont inventé la paravirtualisation : une approche consistant à adapter directement le noyau de l’OS invité afin qu’il coopère avec l’hyperviseur. Aujourd’hui, cette méthode a évolué et les modifications du noyau ne sont plus nécessaires, mais des pilotes paravirtualisés restent utilisés pour doper les performances des VM.

Tout savoir sur la paravirtualisation et son rôle en virtualisation

- Qu’est-ce que la paravirtualisation ?

- Pourquoi fallait-il modifier le noyau de l’OS invité ?

- VT-x et AMD-V : la révolution de la virtualisation assistée par matériel

- Pilotes paravirtualisés : disque, réseau et affichage plus rapides en VM

- La paravirtualisation aujourd’hui : un complément indispensable aux VM

- D’une nécessité historique à une optimisation

Qu’est-ce que la paravirtualisation ?

La paravirtualisation est une technique utilisée dans les environnements virtualisés afin d’optimiser les échanges entre une machine virtuelle (VM) et son hyperviseur. Elle consiste à fournir à la VM des mécanismes lui permettant de savoir qu’elle tourne dans un environnement virtualisé et de dialoguer plus efficacement avec l’hyperviseur.

Dans un scénario de virtualisation classique, l’hyperviseur doit intercepter et gérer de nombreuses instructions du processeur, ce qui entraîne une certaine perte d’efficacité. Avec la paravirtualisation, ces instructions sont remplacées par des appels spécifiques à l’hyperviseur. L’OS invité sait donc qu’il tourne dans une machine virtuelle et utilise ces appels optimisés au lieu d’instructions standards.

On peut comparer cela à un traducteur : dans la virtualisation classique, l’hyperviseur traduit chaque mot de l’OS invité pour le matériel. Avec la paravirtualisation, la VM dispose d’un dictionnaire simplifié qui permet de communiquer plus rapidement et plus directement avec l’hyperviseur.

Pourquoi fallait-il modifier le noyau de l’OS invité ?

Au début des années 2000, la virtualisation sur processeurs x86 faisait face à une contrainte majeure, ces processeurs n’étaient pas conçus pour exécuter directement un système d’exploitation invité. Certaines instructions ne pouvaient pas être virtualisées, ce qui limitait fortement la compatibilité.

Pour contourner ce problème, le projet Xen a introduit la paravirtualisation. Elle consistait à modifier le noyau de l’OS invité afin qu’il soit conscient de son exécution dans une machine virtuelle. Au lieu d’envoyer des instructions standards au processeur, l’OS utilisait des appels spécifiques (hypercalls) directement compris par l’hyperviseur.

Cette technique permettait des performances bien meilleures que l’émulation ou la traduction binaire, mais avait une contrepartie importante : seuls les systèmes dont on pouvait adapter le noyau étaient compatibles. Linux, étant open source, a pu être modifié pour s’exécuter sous Xen. En revanche, les systèmes propriétaires comme Windows ou MacOS ne pouvaient pas être virtualisés sans le support matériel ou des partenariats spécifiques.

VT-x et AMD-V : la révolution de la virtualisation assistée par matériel

L’arrivée d’Intel VT-x et d’AMD-V au milieu des années 2000 a marqué un tournant dans l’histoire de la virtualisation. Pour la première fois, les processeurs x86 intégraient directement des instructions et des modes d’exécution dédiés à la virtualisation. L’hyperviseur pouvait alors exécuter un système d’exploitation invité sans nécessiter de modification de son noyau.

Grâce à ce support matériel, les limites rencontrées avec Xen disparaissaient : il devenait enfin possible de virtualiser des systèmes propriétaires comme Windows, sans intervention particulière. Cela a ouvert la voie à une adoption massive de la virtualisation dans les environnements serveurs et desktop.

Pour autant, la paravirtualisation n’a pas disparu. Même si elle n’était plus indispensable au démarrage d’une VM, elle restait très utile pour optimiser les performances, dans la gestion des entrées/sorties (disques, réseau, affichage). C’est ce rôle complémentaire qui explique l’importance des pilotes paravirtualisés comme VMware Tools, toujours utilisés dans les hyperviseurs modernes.

Pilotes paravirtualisés : disque, réseau et affichage plus rapides en VM

Avec l’intégration de la virtualisation assistée par matériel dans les processeurs, la paravirtualisation a changé de rôle. Elle n’est plus indispensable pour faire fonctionner un système invité, mais elle reste essentielle pour en optimiser les performances.

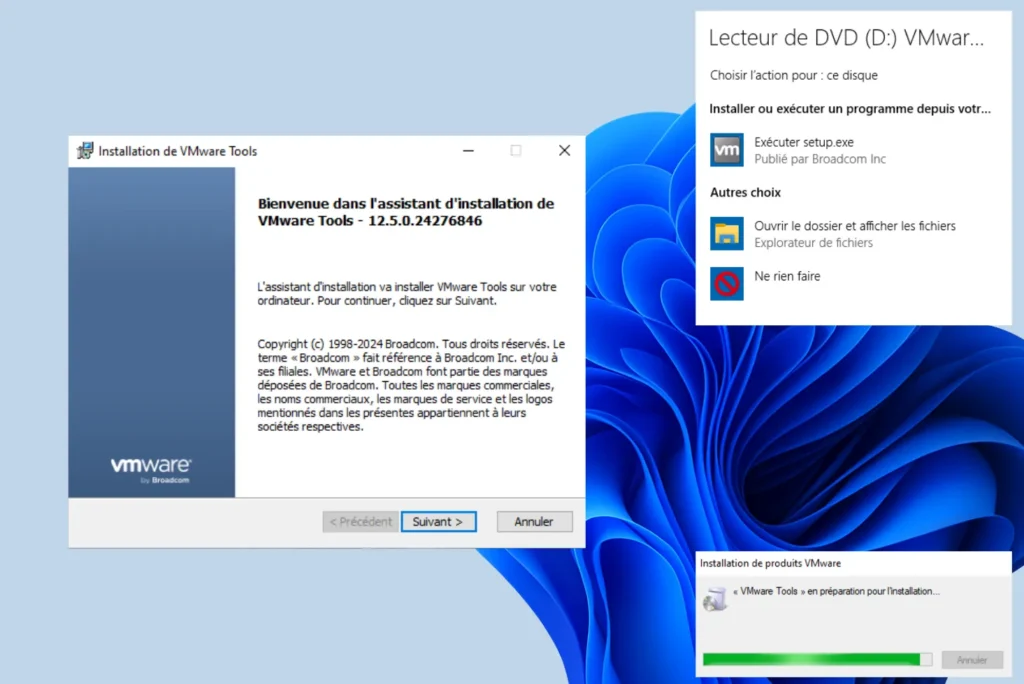

Aujourd’hui, la paravirtualisation se traduit principalement par l’installation de pilotes paravirtualisés, tels que VirtIO (utilisé avec KVM/QEMU) ou VMware Tools. Ces pilotes remplacent les pilotes matériels standards par des versions spécialement conçues pour dialoguer plus efficacement avec l’hyperviseur.

Leur utilité est particulièrement visible dans les opérations d’entrées/sorties (E/S) :

- Disque : amélioration des vitesses de lecture/écriture virtuelles.

- Réseau : latence réduite et débit plus élevé.

- Affichage : meilleure fluidité graphique et intégration avec l’hôte.

Ces pilotes offrent une expérience plus fluide et plus proche des performances natives, tout en facilitant l’intégration entre la machine virtuelle et l’hyperviseur (synchronisation de l’heure, copier-coller entre hôte et VM, redimensionnement automatique de l’écran, etc.).

La paravirtualisation aujourd’hui : un complément indispensable aux VM

La paravirtualisation a profondément évolué depuis ses débuts avec Xen. Aujourd’hui, elle n’est plus une condition pour exécuter un système invité, mais elle reste incontournable pour obtenir de bonnes performances dans les environnements virtualisés.

Dans les datacenters, elle est omniprésente :

- KVM repose sur les pilotes VirtIO pour accélérer les disques et le réseau.

- VMware vSphere/ESXi s’appuie sur les VMware Tools pour optimiser l’intégration et l’administration.

- Hyper-V (hyperviseur de type 1) utilise ses propres pilotes d’intégration pour Windows et Linux.

Sur le poste de travail, on retrouve le même principe :

- VMware Workstation propose les VMware Tools pour améliorer l’affichage et les E/S.

- VirtualBox fournit ses Guest Additions, qui facilitent l’intégration entre l’hôte et la VM (souris, presse-papiers, affichage dynamique).

La paravirtualisation est devenue un complément indispensable : non pas pour rendre une VM compatible avec le matériel, mais pour assurer un niveau de performances et de confort proche du natif. Sans elle, les machines virtuelles resteraient fonctionnelles, mais nettement moins efficaces.

D’une nécessité historique à une optimisation

La paravirtualisation a suivi une évolution remarquable : d’abord conçue comme une solution incontournable pour pallier les limites des processeurs x86, elle était alors une nécessité technique qui obligeait à modifier le noyau des systèmes invités, comme ce fut le cas avec Xen. Cette approche, bien que performante, limitait fortement la compatibilité, en particulier avec les systèmes propriétaires.

L’arrivée de VT-x chez Intel et AMD-V a marqué un tournant décisif. Grâce à la virtualisation assistée par matériel, il n’était plus nécessaire d’adapter les noyaux pour exécuter un OS invité. La paravirtualisation a alors changé de rôle : de contrainte technique, elle est devenue un levier d’optimisation.

Aujourd’hui, elle se matérialise principalement à travers les pilotes paravirtualisés (VirtIO, VMware Tools, Guest Additions, etc.), discrets mais essentiels. Invisibles pour l’utilisateur, ces drivers permettent aux machines virtuelles de profiter de meilleures performances et d’une intégration fluide avec l’hyperviseur. En d’autres termes, la paravirtualisation est passée d’une exigence à un indispensable allié des performances modernes.

Sources et ressources

- Xen - Paravirtualization