Le RGPD a été conçu pour redonner aux internautes la maîtrise de leurs données. Moins de collectes abusives, davantage de transparence et surtout un consentement qui redevient un véritable choix. Mais cette avancée se heurte à une réalité incontournable, l’économie du web repose encore largement sur la publicité ciblée et sur les outils d’analytics. La publicité sans traçage est quasiment inexistante aujourd’hui et Google Analytics (pourtant jugé non conforme) reste présent sur des milliers de sites européens. Les chiffres de la non-conformité sont ahurissants, non pas parce que les éditeurs se montreraient massivement déviants, mais parce qu’il est pratiquement impossible de concilier le modèle publicitaire dominant avec les exigences du règlement. Que se passe-t-il lorsqu’un utilisateur refuse toute publicité alors que le site en dépend pour vivre. La réponse n’est pas simple. Un éditeur peut légitimement financer son contenu grâce à la publicité, mais il ne peut imposer le traçage à ses visiteurs sans leur proposer une alternative équitable. Cette contradiction entre droit à la vie privée et survie économique révèle toute la complexité de la publicité en ligne à l’ère du RGPD.

Le cadre légal du RGPD et de la directive ePrivacy

Le RGPD bouleverse en profondeur les pratiques du web. Toute collecte de données personnelles doit désormais s’appuyer sur un consentement réellement libre, formulé de manière explicite et donné en toute connaissance de cause. L’utilisateur doit comprendre exactement ce à quoi il s’engage et disposer de la possibilité de refuser aussi facilement qu’il accepte. La simple poursuite de la navigation ne peut plus être assimilée à un accord et les cases précochées ne peuvent l’être que sous certaines conditions.

Ce règlement est renforcé par la directive ePrivacy (directive cookies) qui vise à encadrer l’usage de tous les traceurs capables de suivre le comportement d’un internaute. Elle ne se limite pas aux cookies publicitaires mais s’applique également aux pixels invisibles, aux scripts d’audience et aux solutions d’analytics. Elle impose aux éditeurs une transparence totale sur la finalité de ces traceurs et interdit tout dépôt ou toute lecture sans un consentement explicite.

L’internaute doit pouvoir dire oui ou non à la publicité avec la même simplicité. Les interfaces qui poussent à accepter par un bouton mis en avant et dissimulent le refus derrière des menus complexes ne respectent pas l’esprit du RGPD. Plusieurs sanctions prononcées par les autorités ont rappelé que ce type de pratique n’était pas toléré.

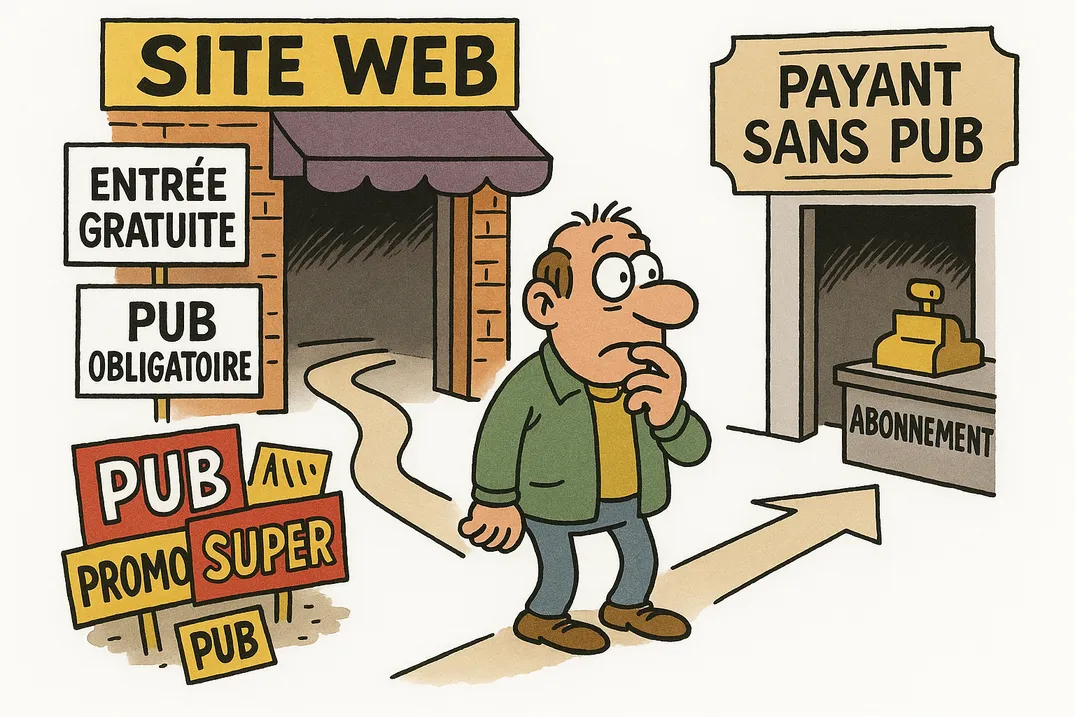

Un éditeur a le droit de conditionner l’accès gratuit à l’acceptation de la publicité, mais uniquement s’il propose une alternative véritablement équitable. Il doit offrir un autre accès sous la forme d’un abonnement payant, permettant de naviguer sans publicité. L’utilisateur doit ainsi disposer d’un véritable choix entre un modèle financé par la publicité et un modèle financé autrement.

La majorité des sites web européens sont encore en infraction avec le RGPD

Sur le papier, le RGPD a ouvert la voie à un nouveau modèle publicitaire, plus respectueux de la vie privée et affranchi du suivi permanent des internautes. Dans les faits, cette promesse reste largement théorique. La publicité sans traçage demeure une rareté et n’existe que sous une forme expérimentale ou marginale. Les régies continuent de privilégier le ciblage comportemental qui reste le moyen le plus rentable d’attirer les annonceurs et de garantir des revenus aux éditeurs.

L’exemple de Google Analytics illustre ce paradoxe mieux que tout autre. L’outil a été jugé non conforme par plusieurs autorités européennes en raison du transfert de données vers les États-Unis, pourtant il continue d’équiper une majorité écrasante de sites en Europe. Sa gratuité, sa facilité d’intégration et la richesse de ses fonctionnalités en font un standard quasi incontournable. De nombreux éditeurs se trouvent ainsi pris dans une contradiction permanente entre l’obligation de se conformer à la réglementation et la nécessité de disposer d’indicateurs fiables pour piloter leur activité.

Plus largement, l’écosystème numérique repose encore presque entièrement sur le suivi des comportements. Publicité ciblée et outils de mesure d’audience forment la colonne vertébrale d’un web gratuit qui peine à se réinventer. Les alternatives auto-hébergées existent comme Matomo (gratuit pour les fonctions de bases) ou les modèles publicitaires contextuels, mais elles peinent à rivaliser en termes de revenus et de simplicité d’usage. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Plus de deux tiers des sites européens sont aujourd’hui en infraction, non par goût de l’illégalité, mais parce que le système dans son ensemble reste structuré autour de ces pratiques.

Quelles issues possibles pour les éditeurs ?

Face aux contraintes imposées par le RGPD, la publicité contextuelle est souvent présentée comme l’alternative idéale puisqu’elle ne repose pas sur le traçage individuel. Elle se contente d’afficher une annonce en fonction du contenu de la page plutôt que du profil de l’internaute. Sur le papier, elle semble incarner un compromis vertueux entre respect de la vie privée et financement du web gratuit. Dans les faits, elle demeure marginale. Les régies qui proposent ce modèle sont rares et les revenus générés n’atteignent pas le niveau de rentabilité permis par la publicité ciblée.

Certains sites explorent des modèles hybrides, combinant un accès gratuit financé par la publicité et une version payante sans publicité. Cette formule a l’avantage de laisser le choix à l’utilisateur, mais elle doit convaincre un public habitué à la gratuité de souscrire à un abonnement pour échapper aux bannières et aux traceurs. Or, dans un écosystème numérique façonné par l’accès libre, le public voit cet abonnement comme une taxe déguisée plutôt qu’une véritable alternative

Certains rêvent d’un modèle de confiance où l’utilisateur n’est plus un produit mais un partenaire, en contribuant directement par le don. Des plateformes emblématiques comme Wikipédia incarnent cette approche, mais même à cette échelle, l’équilibre financier reste précaire. La fragilité du modèle montre qu’il s’agit d’une exception plus que d’une voie généralisable.

Au final, les alternatives existent, mais elles apparaissent davantage comme des ajustements de court terme que comme de véritables solutions structurelles. Tant que le ciblage publicitaire restera le moteur économique le plus efficace, il sera difficile pour les éditeurs de tourner le dos à un système qui, malgré ses défauts, assure encore la survie du web gratuit.

Le RGPD met en lumière l’impossible équilibre entre vie privée et web gratuit

Le RGPD n’interdit pas la publicité, mais il en a bouleversé les fondations. Le modèle qui faisait vivre la plupart des sites repose encore sur le traçage et le ciblage comportemental, deux pratiques devenues difficiles à concilier avec les exigences du consentement explicite. Les chiffres massifs de non-conformité révèlent un décalage profond entre l’idéal juridique et la réalité technique et financière des sites.

Jusqu’où les internautes sont-ils prêts à aller pour préserver leur vie privée ? Dans une économie où la valeur d’un service se mesure presque toujours à l’aune de son prix, il reste difficile de convaincre que le contenu gratuit possède une valeur propre et qu’il mérite d’être financé autrement que par le traçage publicitaire. En toile de fond se joue l’avenir d’un Internet menacé de se fragmenter entre une version gratuite, saturée de contraintes et une version payante réservée à ceux qui peuvent se l’offrir.